cite要素について知りたい人

cite要素について知りたい人

cite要素について知りたいな!

この記事は上記のような疑問を解消するものとなっています。

- cite要素とは?

- cite要素の使い方

- 格安プログラミングスクールを利用してHTML/CSSを勉強しましょう!

cite要素は書籍、映画、楽曲、演劇、講演など、作品のタイトルを表現したいときに使用します。

頻繁に使われることがないので、HTMLを学び始めた初心者の方はcite要素を理解できていない人も多いかと思います。

そこでこの記事ではcite要素について解説していきます。

気になる方は是非最後まで読んで頂ければと思います。

1.cite要素とは?

cite要素とはcitationの略で引用元の作品名や題名などを表すものです。

読み方は「サイトヨウソ」です。

あくまで引用元のURLを表記するためのもので、引用自体には利用しません。

文章を引用をするときはblockquote要素やq要素を使用しますが、この要素内にcite属性を使うと、引用元のURLを表示することができます。

ブラウザでは、イタリック体(斜体)で表示されます。

HTML4では出典先を表すという要素で作品名だけではなく作者名や著者名などにも使うことができました。

しかし、HTML5では作品名だけを表す要素となり、範囲が狭くなったので注意して使いましょう。

2.cite要素の使い方

cite要素は、引用元のタイトル・著作者・製品名などを表す場合に使用します。

短い文の引用や転載はq要素を、長い引用はblockquote要素を使用します。

それではcite要素の使い方をみていきましょう。

<p>参考サイト:<cite><a href="https://html-css-dict.com/">HTML&CSS Dictionary</a></cite></p>

指定できる値はURI のみです。

引用元がWeb上に公開されたHTML文書であればそのURLがcite属性の値として使用できます。

ブラウザでは、イタリック体(斜体)で表示されます。

日本語のフォントではイタリック体を持たないもの(メイリオなど)も多く、その場合はイタリック体で表示されません。

「HTML5/CSS3モダンコーディング フロントエンドエンジニアが教える3つの本格レイアウト スタンダード・グリッド・シングルページレイアウトの作り方」はHTML5/CSS3を使ってモダンなサイトを制作するためのコーディングテクニックをハンズオン形式で学ぶ本です。

実践的な内容になっているので次のステップに進みたいという方は是非利用してみてはいかがでしょうか!?

3.格安プログラミングスクールを利用してHTML/CSSを勉強しましょう!

HTMLとCSSの勉強途中で分からないことがあり、中々進まないこともあると思います。

しかし、順を追って学習を進めていけば、必ずできるようになるのであきらめず最後までやりぬきましょう!

HTMLとCSSをプログラミングスクールで教わりたいという方も中にはいます。

そんな方は低価格のサブスク型プログラミングスクールがオススメです。

- 侍テラコヤ

⇒ 学び応援キャンペーンでお得に申し込む!

・月額1,980円からいつでも現役エンジニアに質問できる。

・学び応援キャンペーン実施中! - ZeroPlus Gate

⇒ 受講料0円で学習をはじめる!

・受講料0円

・30日で副業レベルのWebスキルを学べる! - 本気のパソコン塾

⇒ 無料相談会・無料トライアルに申し込む!

・特典1:学習コンテンツの1週間無料トライアル

・特典2:学習管理シートプレゼント

・特典3:副業収入獲得ノウハウ動画プレゼント

【最短30秒で完了】侍テラコヤの申し込み手順

\学び応援キャンペーン実施中!10%OFFクーポンあり!/

1か月間全額返金保証付き

侍テラコヤの申し込み手順をみていきましょう!

申し込みは最短30秒で完了します。

この機会に是非申し込んでみてはいかがでしょうか?

まずはアカウント作成を行いましょう!

入力項目は名前、メールアドレス、パスワードの3項目のみです!

GoogleまたはFacebookのアカウントを持っていると入力する手間を省くことができます。

あとは請求情報を入力するだけです!

カード番号、有効期限、セキュリティコードの3項目のみです!

\学び応援キャンペーン実施中!10%OFFクーポンあり!/

1か月間全額返金保証付き

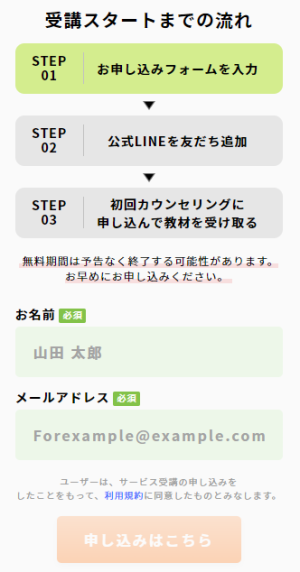

【1分で登録完了】受講料0円! ZeroPlus Gateの無料体験レッスン申し込み手順

\1分で登録完了! 受講料0円!/

【期間限定】ノーリスクで学びたい方におすすめ!

ZeroPlus Gateの無料体験レッスン申し込み手順をみていきましょう。

受講スタートまでの流れは以下の通りです。

無料期間は予告なく終了する可能性があります。

少しでも気になる方は是非申し込んでみてはいかがでしょうか?

\1分で登録完了! 受講料0円!/

【期間限定】ノーリスクで学びたい方におすすめ!

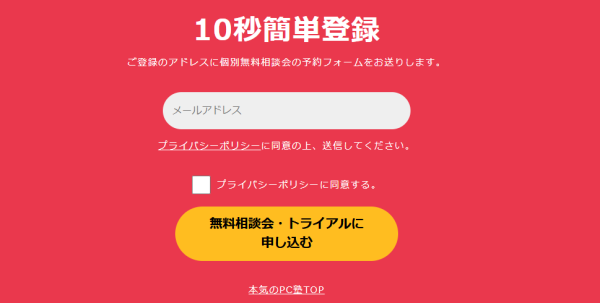

【10秒で完了】本気のパソコン塾の相談会/無料トライアル申し込み手順

\【期間限定】無料相談会参加特典3つあり!/

- 特典1:学習コンテンツの1週間無料トライアル

- 特典2:学習管理シートプレゼント

- 特典3:副業収入獲得ノウハウ動画プレゼント

相談会はオンライン(Google meet)で実施致します。

ご希望の日時をご予約ください。

※所要時間は30分を予定しております。

アドバイザーがお客様のキャリアや学習の課題を丁寧に伺った上で、今後についてのアドバイスを致します。

当日お話する内容例

- エンジニアを取り巻く環境

- 挫折しないための学習の進め方

- プログラミング言語について

- 本気のパソコン塾について

また、現状の課題や不安な事は、遠慮なくご質問ください。

ご相談いただける内容例

- プログラミング学習に関して

- 転職・副業・起業について

\【期間限定】無料相談会参加特典3つあり!/

- 特典1:学習コンテンツの1週間無料トライアル

- 特典2:学習管理シートプレゼント

- 特典3:副業収入獲得ノウハウ動画プレゼント

HTML&CSS辞典

HTML&CSS辞典